どこかのミュージアムショップで見かけてずっと読みたいと思っていた歴史本。まるで自分がタイムスリップして、ナレーションを聞きながら過去のロンドンを歩いている感覚で読ませてくれる、過去のロンドンの「トラベルガイド」になっている。

タイムスリップして、それぞれの時代のロンドン(主にCityと呼ばれる中心街と、その周辺。今のロンドンを考えると本当に小さなエリア)に2日間、滞在しながら街の様子を体験できる。特に今のロンドンと対比して読むと、なかなか面白いです。

今日はこの本を通じて、1603年、シェークスピアの時代のロンドンを見てきた(笑)ので、その覚え書き。あ、1603年というと、日本はちょうど徳川家康が征夷大将軍になった年ですね。

- Bear Gardenと呼ばれる場所での、闘牛ならぬ闘熊、が当時の大衆娯楽として大人気。熊にマスチフ犬をけしかけて闘わせるという野蛮なもの。女王も見物に足を運んだそうな。

- グラディエーターもそうだけど、人間って殺し合いがエンターテイメント、っていう所があったと思うとちょっと怖い。今はシナリオありきのプロレスとか、厳しいルールの下でやる格闘技などで、そういう欲は押さえられているんだろうか。

- 牛や馬が相手というのもあったそうで、特に牛は、こういう状況で恐怖を味わったほうが肉が柔らかく美味しくなる(!!)と信じられていて、屠殺方法でもあったらしい。牛が飛ばした犬を観客がキャッチして大歓声、なんてことも・・。

- Bear Laneって通りが今もサザークのほうにある。このあたりにそういう施設があったらしい。昔と比べると通りの名前もだいぶ変わった所もあるが、ロンドンでも特に古いエリアは地名から色々過去のことがわかるのが面白い。

- テムズ川の南、今も観光地であるサザークやバンクサイドのほうは、当時も清教徒が嫌う「歓楽街」。昔からロンドンは英国の中でもずば抜けてカオスというか、もう色んな人が集まってきていて、やはり特殊というか特出した場所だった、そのワチャワチャは程度の差はあれ今も変わらないのかも。

- 色んな人が集まるロンドンだが、よそ者というか外国人嫌悪も当時結構あったらしい。Foreignerはロンドンの外から来た人、ぐらいの意味で、いわゆる外国人はAlienと呼ばれていたそうな。外国人とバレただけでボコボコにされた話も(なので本の中では、旅行者である読者に、熊が犬を殺しているところを見ても可哀想なんて言うと目立ってよそ者だとバレるから、現地人のフリをして一緒に声援を送るように、と指示がある)

- 当時そんな外国人は人口の3%ぐらい。そして移民が犯罪を増やしている、自分たちの仕事を奪っている、イギリス社会からうまい汁だけ吸って社会に貢献しない、移民は貧民救済の対象にするべきではない(当時はもちろん政府が社会保障なんてないから、教会がやっていた)・・という議論がなされていて、なんか最近めちゃくちゃ聞き覚えがある話で苦笑せざるを得なかった。

- ここで言う外国人とは、フランスから逃げてきたプロテスタントやオランダ人、スペイン人とか。まあ今移民排斥している「生粋の」イギリス人とて、時代を遡ればきっと色んな先祖がいたかもね・・・。

- そういう外国人が経営する店は、表通りには出店できないなど色々制限があったそう。経済が悪くなると、移民が排斥対象になるのは本当に何百年も変わらないところが、なんとも言えない。

- 印刷・製本業は、今はセントポールがあるような教会エリアで繁栄した。これは儀式にばかり気を取られるカトリックから、教義をしっかり学ぶことに重きを置くプロテスタントになったことなどとも関連するらしい。識字率もそういう所からあがっていく、と。

- 思えばこの頃アメリカへの入植も始まっていたわけで、タバコの消費も増えタバコ屋があちこちに。阿片窟じゃないけど、タバコを吸う喫煙場も併設されていて、当時は妊婦や病気の人などがある意味強い薬的にタバコを嗜んでいる。

- タバコはSmokeするのではなく、Drinkする、と当時は表現されている。日本語でも煙草をのむって古い言葉では言うね。

- 当時は子供さえご飯食べずに煙草のんだりしていたらしい。そして今の煙草と違ってものすごく強い。そういえばずっと後の時代の話だけど、シャーロックホームズを読んでいても、コーヒーが薬や気付け薬的に使われたりしているのを思い出した。煙草やコーヒー飲んで調子良くなるなら世話ないな、などと思いつつ・・。

- 迷路がある当時の庭園。今はハンプトン・コート宮殿なんかに行くとあるけれど、教会の床にも迷路みたいなのがあって、一つ間違って曲がると人生詰みますよという啓示だったり、我を忘れて思いにふけるために迷路を歩いたりする。

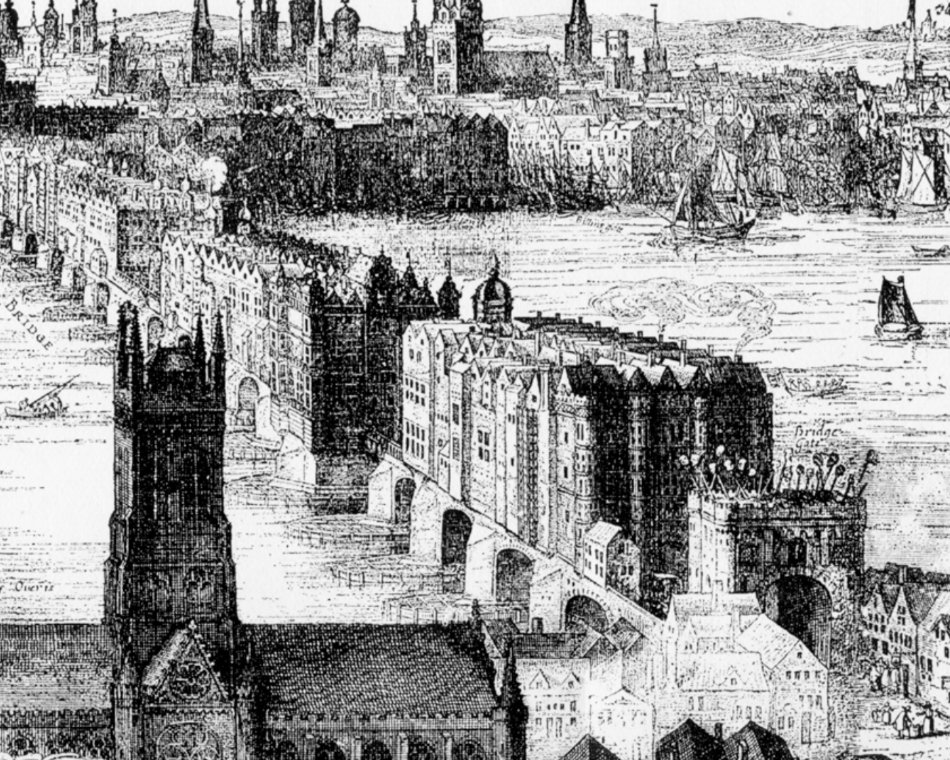

- 妙に印象に残ったのが、当時のロンドン橋。現代では、ロンドンブリッジとタワーブリッジが混同して認識されがち(みんなが思っている観光名所的な橋、アレはロンドン橋ではありません)だけれど、今のロンドンブリッジは、隅田川にかかっている普通の橋っぽい感じの、味気ない橋。

- しかし当時のロンドンブリッジ、橋の上に家建ってる!これ、橋の建築費用とメンテナンス費用捻出の意味もあるそうで、家賃徴収して資金回収したそう。当時のロンドンで川の上に住むのは、空気もいいし、結構高級住宅?だったみたい。お店もある。規模は違うがイタリアでもこういう橋を見かけたな。

- そして橋の入口にあるのは・・・・処刑された人の生首!!チュッパチャプスかケーキポップみたいにグサグサ刺してある。罪人の首は一度茹でて(?)タールを塗ったりして日持ちするように処理された後、こうやって晒されるそうな。そして頭蓋骨になったら川に捨てるんだって。ヒー!でもみんな慣れてしまって、自分の先祖の骸骨そこに刺さってるぜ、なんて自慢の種になったりしていたそう。

- 当時のイギリス人が今と違いすぎる。当時ロンドンを訪れたイタリア人の記録によると、イギリス人はキスをするのが好き、だそうだ。ディナーに呼ばれたあかつきには、そこにいる女性の口にキスをするのが礼儀で、しないと育ちが悪い、と思われるらしい。これにはビックリした、いつどこで変わったんだ、イギリス人。と思ってつい調べたら、やはり疫病の流行で、こういう挨拶が握手に変わっていたそうだ。ソーシャルディスタンス!

- この時代シェークスピアのグローブ座も出来ているが、その後やはりこういう人が集まる場所が疫病の感染を広げるおそれあり、と劇場が一時閉鎖されたこともあるそうな。これもまた、歴史は繰り返す感がすごい。

- グローブ座はもともとショーディッチにあった劇場の資材を使って建てられたそう。劇場主と土地所有者が土地リースを巡って揉めて、だったら・・と所有者が留守の間に劇場解体して資材を全部持っていっちゃったそう。朝起きたら劇場が消えてました・・ってドッキリにもほどがある。

- 今のグローブ座はなんと1997年再建で、当時のグローブ座を完全再現できたかというと、結構想像をたくましくして作った部分もあるみたい。当時のグローブ座は3000人も収容できたそう。今は1500ちょいらしいので、規模も違うし、上演中のわちゃわちゃもすごかったみたい。

- これは私達が以前見に行った時の現グローブ座。1階は立ち見、屋根がないので雨が降ったら雨合羽か傘。って1997年に再建されるまでは、グローブ座無かったのは意外。しかもアメリカ人俳優兼監督の呼びかけで出来たらしい。自国が誇る、英国文学といえばもうこの人しかいない位の存在なのに(言い過ぎ?)、そこも意外。

- ハムレットの話はもともとアムレートっていうスカンジナビアの伝説がもとになっていて、それ以前にも話が出版されたり、上演されたりしていたらしい。そこに新キャラを追加したりして、話を作ったのがシェークスピア。完全オリジナルというわけではなく、結構二次創作的なことをしていた。

- シェークスピアは子供が学校の「国語」の時間にめちゃくちゃ読まされているが、思えば私はロミオとジュリエットを映画で見たのと、真夏の夜の夢をガラスの仮面で読んだ以外ほぼノータッチ。読むべきか、読まざるべきか・・・。

- ロンドンは1666年に大火に見舞われているので、この時代の名残の建物はそれほど残っていない。でも取り敢えずは挨拶代わりに口にチューされたり、生首が普通にそこら辺に飾ってあったり、犬に襲われた牛肉美味しい~なんていう時代に生まれなくて良かった・・・。本当に時代とともに常識も風俗も変わる。一方で今にも通じることもあったりするので、過去を辿るのはやはり面白い。